Interessantes über das Morsum Kliff

Das Naturschutzgebiet und Geotop Morsum-Kliff

Das Morsum-Kliff ist neben dem Listland das älteste Naturschutzgebiet Schleswig-Holsteins. Seine Unterschutzstellung steht in einem engen Zusammenhang mit der Geschichte des 1. Weltkrieges. Genauer gesagt hängt seine Ausweisung mit dem Bau des Hindenburgdammes zusammen: Bereits vor Kriegsausbruch hatte man an eine Bahnverbindung nach Sylt in Form einer Brücke gedacht, um die Fährverbindung von Hoyer nach Munkmarsch zu entlasten. Vor allem aus militärischer Sicht – Truppen und Material wären so wetter- und vor allem tideunabhängig zu transportieren gewesen. Der Ausbruch des Krieges und seine hohen Kosten verhinderten zunächst die Ausführung der Planung, die Anfang der 20er Jahre wiederaufgegriffen wurde. Ein Damm sollte her, und anfänglich für dessen Bau auch das Morsum-Kliff mit seinen bis zu 10 Mio. Jahre alten Erdschichten abgetragen und als Baumaterial verwendet werden. Genau das aber wollten Ferdinand Avenarius, Ferdinand Goebel und Dr. Knud Ahlborn, drei von der freideutschen Jugendbewegung beeinflusste Nicht-Insulaner, verhindern: Auf ihre Initiative hin wurde das etwa 43 ha große Gebiet 1923 unter Naturschutz gestellt. Und nicht nur das: Sie gründeten 1924 den Verein Naturschutz Insel Sylt, aus dem die heutige Naturschutzgemeinschaft Sylt e.V. (seit 1977 offizieller Schutzträger des Morsum-Kliffs im Auftrag der Landesregierung) hervorgegangen ist.

Auszeichnung des Morsum-Kliff als“Nationales Geotop“ durch die Akademie der Geowissenschaften zu Hannover.

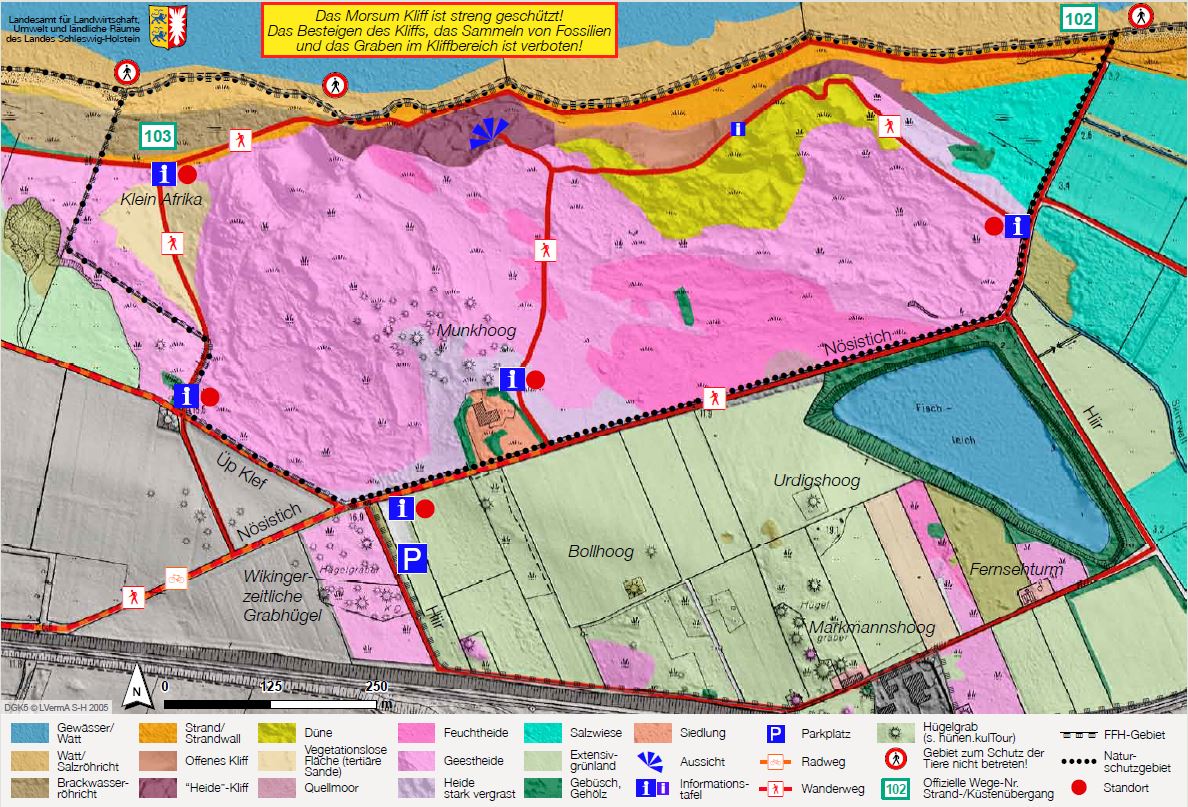

Eine Karte des Morsum Kliff vom Planungsbüro Mordhorst-Bretschneider GmbH

Das Einzigartige am Morsum-Kliff

Am Morsum-Kliff sind die verschiedenen, bis zu 10 Millionen Jahre alten Erdschichten nicht über-, sondern nebeneinander zu finden und damit zugänglich! Die zweite Besonderheit ist seine Vielfältigkeit: Nicht nur die Geologie, auch die Heidelandschaft, die Hünengräber, das Wattenmeer und die Tier- und Planzenwelt begeistern die Besucher. Aufgrund der Fossilienfunde aus den einzelnen Erdschichten konnten Paläontologen rekonstruieren, wie es auf Sylt vor Millionen von Jahren ausgesehen haben muss und welchen klimatischen Bedingungen die Insel wohl unterworfen war. Man nimmt z.B. aufgrund der Funde im Glimmerton an, dass eine Urnordsee vor 8-10 Mio. Jahren ca. 2/3 des heutigen Schleswig-Holsteins bedeckte. Vor allem soll das Klima auf Sylt dem der heutigen nordafrikanischen Atlantikküste ähnlich gewesen sein. Heute sind vor Morsum – außer nach Sturmfluten im Winter – kaum noch Fossilien zu finden:

Das Graben ist ebenso wie das Besteigen des Kliffs strengstens verboten.

Vor- und Frühgeschichte am Beispiel der Hünengräber

Erste recht sichere Besiedlungszeugnisse sind am Morsum-Kliff der Jungsteinzeit (Neolithikum, 4.000-1.800 v.Chr.) zuzuordnen. Hauptsächlich kommen sie aber aus der Bronzezeit (1.600-450 v.Chr.), vor allem in Form von Hünengräbern: Die über Jahre genutzten Großhügel (mit bis zu 35 Beisetzungen) rund um den Markmannshoog und ihre Funde wie z.B. Waffen, Schmuck und Gebrauchsgegenstände zeugen von der Kultur eines seefahrenden Händlervolkes. Aus der Wikingerzeit (800-1.000 n.Chr.) stammen die Hügelfelder z.B. westlich des Parkplatzes. Bis zu 1.400 Hünengräber gab es auf Sylt, von denen aber ein großer Teil eingeebnet wurde. Morsum-Kliff ist dennoch das größte zusammenhängende Hünengrabgelände Deutschlands.

Die Pflanzenwelt

Die Pflanzenwelt zeigt sich am Morsum-Kliff in erster Linie in den Heideflächen. Ihre Kostbarkeiten gedeihen vor allem in den mehr oder minder vermoorten Senken, gekennzeichnet durch Glockenheidebestände: So z.B. der Lungenenzian, in Deutschland auf der Roten Liste. Seine tiefblauen Blüten öffnen sich ab Ende Juli nur an hellen Sonnentagen. Zu den weiteren Besonderheiten gehört das Gefleckte Knabenkraut, eine Orchideenart mit Hauptblütezeit im Juni, ebenso wie der fleischfressende Sonnentau mit seinen winzigen, weißen Blüten. Die Dünenpflanze schlechthin und eigentlich fast die wichtigste auf Sylt ist der Strandhafer: Eine Pflanze durchwächst mit ihrem tiefen und weitverzweigten Wurzelwerk 1 qm Sand pro Jahr und verhindert so, daß die an der Westküste als Schutzgürtel notwendigen Dünen wieder zu wandern beginnen. Sein Vorteil: Er braucht wenig Nährstoffe – die des heraufwehenden Sandes reichen ihm aus…

Eines haben alle gemeinsam: Die Sensibilität. Deshalb heißt es auf Sylt immer: Füße weg von den Dünen und Bitte nicht pflücken !

Die Tierwelt

Neben den in der Heide lebenden zahllosen Insektenarten und Kleinlebewesen (allein fast 600 verschiedene Schmetterlingsarten wie z.B. Fuchs-, Zitronen-, Distelfalter und Pfauenaugen) sind am Morsurn-Kliff vor allem Vogelkundler zu begeistern. Unter den im Watt nach Nahrung suchenden Vogelscharen fallen hier besonders auf: Der kleine Sandregenpfeifer, der seine gut getarnten Eier oft direkt im Spülsaum des Strandes versteckt . Die Feldlerchen, die auf der Heide brüten, sowie die empfindlichen Uferschwalben, die sich wieder Röhren als Behausung ins Kliff gegraben haben. Garantiert zu finden ist ein anderer Höhlenbrüter, die schwarz-weißbraun gefleckte Brandgans (friesisch: Bargente), früher eine Art Haustier der Friesen, die ihr sogar Kunstbauten anlegten, allerdings nicht ohne auch einmal ein Ei zu klauen.